La forza del nostro corpo rende omaggio a quella della nostra mente dando tutto al momento richiesto e lasciandole la conclusione del lavoro, quella che conduce alla vittoria. Mantenere il controllo e condurre il gioco è l’unico modo per rendere giustizia al proprio dono, in partita come nella vita.

Ci sono atleti che hanno vissuto con devozione il talento e con assoluta riconoscenza ogni momento della propria esistenza, trasformando il corpo in un tempio e la mente in pura sostanza. Di solito sono le difficoltà di partenza a determinarne l’inclinazione e quanto più spietate possono sembrare, tanto più diventano fiori nel loro petto.

Nascere a Richmond nello stato della Virginia nel 1943 ed essere nero, anzi negro, significa portarsi dentro i segni del marchio a fuoco della segregazione razziale e delle persecuzioni. Significa sapere bene che il valore delle persone che ami, per alcuni è paragonabile alla quotazione delle balle di tabacco. Vuol dire conoscere la privazione, non tanto legata alla povertà, quanto alla libertà.

Un nero di Richmond non parla, non ne ha diritto. Tuo nonno meno di tuo padre, tuo padre meno di te. La città è una delle più rappresentative d’America, capitale del Sud durante la Guerra di Secessione, costellata di figli illustri, tutti bianchi – come Edgar Allan Poe – meno uno: Arthur Ashe.

Non è che avesse un gran fisico, Arthur. Basso, più della media dei compagni di scuola, non strutturato, gracile. Ai limiti del malnutrito. E con queste credenziali vorreste praticare sport a livello collegiale? Sì, e magari giocare a basket o a football… Seh! Sì, entrambi e con risultati insperabili. Arthur cresce, soprattutto mentalmente e nella disciplina.

Si impegna oltre il necessario in tutto e sperimentando incontra il tennis. Decide immediatamente che quello sarà il suo sport. Uno sport di bianchi, per i bianchi. La vita non è strana, è il frutto del lancio di dadi più imprevedibile compiuto da Dei bizzosi, capricciosi e in vena di scherzare con noi esserini infinitesimali, ma pieni di spocchia.

Il ragazzo nero di Richmond impugna una racchetta più alta di lui ed indossa divise candide e presto andrà a giocare in circoli esclusivi che diversamente non avrebbero permesso il suo ingresso neanche per intercessione del Presidente.

L’eleganza e la classe ci sono tutte, la potenza tarda ad arrivare e forse si asterrà dal farlo, ma del resto questa non è una storia di martelli, ma di fioretti. Il ragazzo gioca bene, il primo con quella melanina e quei capelli fitti come i pensieri che sembrano venirgli fuori dagli occhi.

Frequenta l’università di UCLA e nel 1963 viene convocato per far parte della squadra nazionale in Coppa Davis: vinta. Vi invito a tenere da parte l’università di Los Angeles, tornerà buona più tardi, fidatevi. Intanto continua a giocare e vincere e rendendosi conto di non avere un organismo di rappresentanza che faccia gli interessi dei tennisti professionisti, contribuisce alla fondazione dell’ATP diventandone uomo immagine, non senza qualche cruccio futuro.

Nel 1969 altra Coppa Davis. Mentre gli scontri nelle strade si fanno cruenti, lui rappresenta il suo popolo indossando con sempre più personalità ed eleganza i panni di esempio. Candidi, naturalmente. Lotta e si batte, anche contro l’Apartheid sudafricana che gli impedisce di partecipare agli Open di Johannesburg. Ma in seguito ci andrà e sarà per abbracciare Nelson Mandela e poter mettere in scena alcuni tra gli scambi intellettuali più rivoluzionari di sempre.

Qualcosa cambia. Arthur Ashe sembra aver perso la sua voglia di affermarsi col tennis o forse è solo stanco. Qualche anno passa senza grandi soddisfazioni, fino al 1975. Meglio, fino all’estate del ’75, meglio, fino a sei settimane prima del primo lunedì di agosto, come da tradizione. Naturalmente si tratta del verde-viola. Il torneo per eccellenza: Wimbledon. Arthur tiene particolarmente al Torneo. Innanzitutto per il suo prestigio, ovvio, ma soprattutto per l’austera disciplina che lo governa.

Tutto è preciso ed immutato da più di un secolo. E non è detto che sia un male. Per chi come lui insegue fusi orari lavorando e non più giocando come fenomeno da circo, non gustando nulla, correndo e rincorrendo, la bellezza dei luoghi di Wimbledon sono medicina buona per i suoi nervi. La sua riverenza è evidente ad ogni partita, gioca per onorare il campo senza pensare alla fatica, anche se il suo tennis non è fatto per l’erba.

Pensa che vestirsi tutti di bianco, più che una tradizione sia una maniera per provare che il paradiso esista. E debba essere celebrato. Vince ancora. Incredibilmente arriva in finale. Il suo non è un gioco di martelli, basterà il suo fioretto? Ad attenderlo c’è uno che di martelli se ne intende, eccome. Un picchiatore senza mezzi termini, dotato di tecnica e forza superiori e di un fisico fatto per spedire la pallina dove difficilmente possa essere raggiunta.

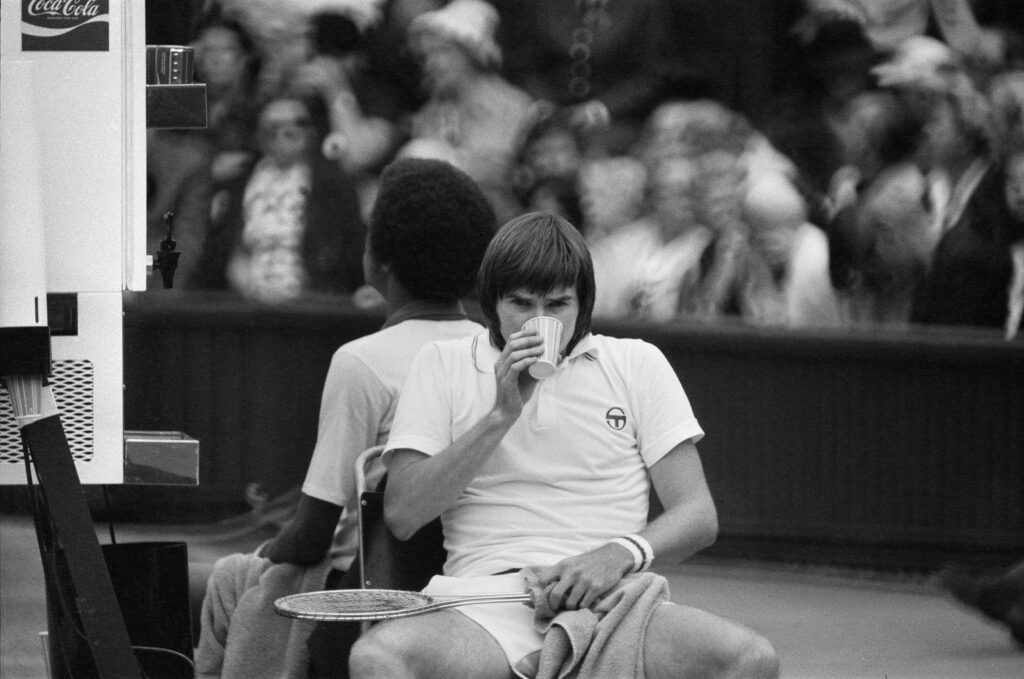

Tale Jimmy Connors. Un leone proveniente dagli stessi campi di Arthur e di John McEnroe e che ha studiato economia a UCLA. Ecco che ritorna (e meriterebbe una digressione a sé relativa a quale sorta di personaggi provengano dalle mura di quel Campus). Nessuna bonomia si legge sul suo viso. Jimmy martella.

Arthur forse non avrebbe dovuto scendere in campo. Eppure corre, insegue, colpisce. Connors attacca, ma si rende conto che qualcosa non va. Non impone il suo gioco, lo fa Arthur.

Non di forza, ovvio, ma di fioretto. Stiletta l’avversario sperando che sanguini: prima parte del match solo palle corte, servizi lenti, pallonetti calibrati. Jimmy sbatte e torna indietro, onda che rifrange ma non scalfisce. Ashe disegna leggero le sue traiettorie precise, spietate, perentorie, il leone sanguina, adesso si. Pausa. Gioco. Pausa. Lunga pausa. Ad un certo punto sembra quasi che il pubblico spinga la pallina di Connors, e che questa non arrivi così e là dove dovrebbe, ma cerchi la racchetta di Arthur. Ultimo set. Seduto ad occhi chiusi, il ragazzo di Richmond è stanco come mai prima d’ora. Respira e chiude gli occhi, quasi medita. 3-0 per Connors. Finita? Neanche per idea, non è la sua partita. Qui si deve fare la storia. 6-4 per Ashe. Finita? Adesso si. Adesso si. Wimbledon ha il suo primo Re Nero. Esperto di arti oratorie e spada.

Se la mente ha potuto portarlo fino a qui, il corpo sente di doversi fermare. Colpito da un infarto, si sottopone ad un intervento chirurgico e nel 1980 decide che il ritiro dai campi sia la giusta conclusione della sua carriera. Preoccupato più di non riuscire ad onorare gli avversari che della sua salute. Il destino, però, non ha ancora finito di chiedere prova del suo coraggio. A causa di una trasfusione resasi necessaria durante l’operazione al cuore, contrae l’HIV. Decide di farne una delle tante direzioni della sua esistenza. Parla ai giovani, li implora di rispettarsi e di prevenire drammi. Soprattutto dai ragazzi neri, pretende l’emancipazione e la cultura della vita. Non l’ostentazione, la libertà. Essere determinati non vuol dire piegare le regole a proprio piacimento. Vincere si deve fare combattendo e rispettando. Il corpo seguirà la volontà della mente. Inevitabilmente. I veri campioni sono esempi. Sono uomini in grado di lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto a quando hanno iniziato a praticarlo.

Arthur Ashe è morto il 6 febbraio del 1993. Il campo centrale di Flushing Meadows è intitolato alla sua memoria. Imperitura. Non solo per chi ama il tennis, ma per tutti coloro che vogliano imparare quanto valga la libertà di essere se stessi.