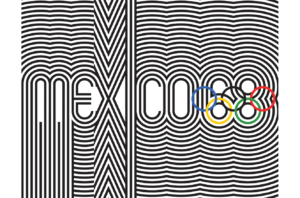

19”83. Le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico hanno appena registrato l’ennesimo record: per la prima volta un uomo ha corso i 200 metri piani in meno di 20 secondi. La sua impresa, però, sta per consegnare lui e i suoi due rivali in gara e compagni di podio, alla Storia e all’immaginario collettivo. Col fiato sospeso e la voce rotta dalla commozione, onore a Tommie Smith, John Carlos e Peter Norman.

La vittoria in gara, in quella gara, è solo il viatico per la realizzazione del progetto. Tutto è pensato affinché il mondo sappia e possa scuotersi di fronte a quanto sta per accadere. Tommie Smith e John Carlos sono due afroamericani, il primo texano cresciuto nelle piantagioni dove riempie ceste di cotone appena raccolto e il secondo newyorkese di Harlem che tira a campare aprendo portiere dei taxi a signore ben vestite dell’uptown, sperando in una lauta mancia. Li accomuna il fisico scolpito nell’ebano e le radici schiave, la volontà di ferro e l’amore per la vita, nonostante tutto. Il terzo, Peter Norman è un longilineo australiano che ai più non dice nulla, un universitario di buona famiglia, pettinato ed elegante. Sembra che non dovrebbe neppure correre, non contro quelle saette affamate che fendono l’aria senza sforzo, almeno. Ma Peter è un campione vero, uno di quelli che polverizza record e che indossa medaglie con grande naturalezza. Infatti corre e corre forte, addirittura mostra una grazia innata e tra quelle due saette ci si infila, all’ultima curva sembra che Carlos possa cedere di schianto e lui ne approfitta: medaglia d’argento. Il mondo dell’atletica ha il suo recordman, Smith, e il suo podio perfetto con il whiteman a far capire che tutto sta andando per il verso giusto e quella gara resterà come spot per i giovani che si cimenteranno negli anni a venire.

Ma in questa storia il gesto sportivo, per quanto straordinario, resterà sullo sfondo. Quasi una statistica e poco altro. Necessaria la vittoria, si, ma non definitiva. Non ancora. Tommie, John e Peter vengono portati davanti al podio allestito in loro onore, tutti si accorgono che qualcosa sta per succedere, Smith e Carlos sono scalzi, mostrano i piedi coi calzini neri, salgono lentamente. Inno. Le prime note sono percepite a malapena, i due chinano il capo e sollevano un pugno verso il cielo, guantato di nero. Il pubblico non capisce, il presidente del CIO Avery Brundage invecchia di qualche anno in pochi secondi, più tardi stigmatizzerà quel gesto definendolo fuori luogo, perché la politica deve restare fuori dalla manifestazione. Non oggi, Avery, scusaci tanto. Per il popolo americano lo sport è parte della storia e un gesto compiuto da un idolo ha la stessa valenza e lo stesso peso politico di quello compiuto da un senatore. Questo lo sanno bene i due atleti, ma lo sa bene anche Norman il quale non è solo un testimone oculare passivo, una sagoma sullo sfondo, ma è autore di una silenziosa presa di posizione, ancora più radicale, visto il colore della sua pelle. Peter sa perfettamente che quel pugno alzato è una richiesta di aiuto e lui da campione vero, dentro e fuori dalle piste, raccoglie ed amplifica quel grido. Smith e Carlos hanno aderito all’ Olympic Project for Human Rights, un movimento che lotta per l’integrazione razziale nello sport e il gesto del pugno che richiama il saluto delle Black Panthers di Huey Newton e Bobby Seale è il solo modo che hanno per arrivare in tutte le stanze del potere, senza passare per la censura. Peter Norman non emula il gesto dei compagni, rispettandone il valore, ma indossa la spilla dell’OPHR inquadrata sul suo petto più della medaglia conquistata, risuonando come un colpo di cannone negli ambienti politicamente corretti e reazionari del Comitato Olimpico Australiano.

È il 1968 e gli sconvolgimenti politici sono di portata epocale, dagli Stati Uniti alla Francia, passando per la Cecoslovacchia, i giovani sono accomunati da un senso di rivalsa verso i poteri forti, incapaci di arginare l’ondata di proteste se non reprimendola nel sangue. La comunità afroamericana pretende l’integrazione e la parità di diritti, con ogni mezzo, dal più diplomatico e non violento del Dottor King a quello più radicale di Malcolm X. Entrambi non ci sono più e i punti di riferimento vengono a mancare, il pugno dei due ragazzi a Città del Messico è la celebrazione di tutte le vittime della lotta. Essere sul tetto del mondo e far sentire la propria voce, per giunta durante l’inno nazionale.

Non per tutti, però, le cose vanno come previsto e l’alloro olimpico sta per diventare una corona di spine. Peter Norman torna in patria con grandi aspettative per il futuro, suo e del mondo intero. È certamente consapevole di essersi schierato, ma ritenendo la sua posizione assolutamente condivisibile da chiunque, non immagina quale sia il comitato di bentornato in patria. Ad attenderlo ci sono solo i musi duri della Federazione australiana e la condanna ufficiale del Governo, niente celebrazioni, niente onorificenze, né per l’atleta, figurarsi per l’uomo. Da lì in poi per Norman la strada è tutta in salita, anzi, non è più sicuro neppure che una strada ci sia. Non avrebbe mai dovuto farlo, non in una occasione così, non di fronte al Mondo. Rappresentare una nazione non ti autorizza a parlare e ad agire per nome e conto di quella nazione. Peter si rimette gli scarpini e scende in pista, provando a parlare con i risultati e i record, che arrivano puntuali. Stavolta però è tutto diverso, i suoi record non interessano a nessuno. Non alla Federazione, non al CIO. Monaco ’72 si avvicina, ma per lui diventa irraggiungibile. Nessun corridore ci andrà e lui non potrà più vestire i colori della sua nazionale. Punito per aver chiesto giustizia e civiltà. Fuori da tutte le competizioni più importanti. Esiliato. Il campione resta tale anche nella vita e continua silenzioso ed elegante come è nel suo stile a cercare la traiettoria giusta per infilarsi in una curva che sembra non condurlo mai al rettilineo finale. Peter Norman decide di fare l’insegnante e spiegare ai ragazzi quanto sia importante conoscere prima di giudicare e soprattutto quanto valore ci sia nella perseveranza. La strada è lunga, molto più dei suoi 200 metri, ma vale sempre la pena di percorrerla, anche a costo della vita. Nel 2000 le Olimpiadi si sono disputate a Sidney e chi meglio di Peter avrebbe potuto fare da tedoforo, ma niente. Non deve restare traccia di lui a futura memoria. Non deve essere un esempio. Quanto ottusa possa essere la visione umana delle cose, solo Dio può stabilirlo, a noi non resta che rammaricarcene.

Il 9 ottobre 2006 Peter Norman ci lascia stroncato da un infarto. Quel giorno il suo feretro è stato portato a spalla da Tommie Smith e John Carlos, attempati ed arzilli campioni che volando da un Oceano all’altro, hanno percorso l’ultimo viaggio dell’amico,campione vero, salutandolo come meritava. Per tutto il mondo libero, il 9 ottobre è diventato il Peter Norman’s day, perché tutti abbiamo il diritto di correre oltre ogni limite, senza bandiere né spille.

Solo nel 2012 il Parlamento Australiano ha approvato una tardiva dichiarazione per scusarsi con Peter Norman, riconoscendone, inoltre, il coraggio nell’indossare il simbolo dell’Olympic Project for Human Rights, in solidarietà con Tommie Smith e John Carlos, e riabilitandone la memoria con queste parole:

« Questo Parlamento: 1) riconosce lo straordinario risultato atletico di Peter Norman, che vinse la medaglia d’argento nella gara dei 200 metri piani ai giochi Olimpici di Città del Messico del 1968, in un tempo di 20.06, ancora oggi record australiano; 2) riconosce il coraggio di Peter Norman nell’indossare sul podio uno stemma del “Progetto Olimpico per i Diritti Umani”, in solidarietà con gli atleti afro-americani Tommie Smith e John Carlos, che effettuarono il saluto di “potere nero”; 3) si scusa con Peter Norman per il trattamento da lui ricevuto al suo ritorno in Australia, e nell’aver mancato di riconoscere il suo ruolo ispiratore prima della sua prematura morte nel 2006; 4) riconosce tardivamente il significativo ruolo che Peter Norman ebbe nel promuovere l’uguaglianza di razza. »

SKID